18. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 9.3. - 11.3.2009 in MünsterPlenarvorträge

Das 18. Rehabilitationswissenschaftliche Kolloquium wurde von Dr. Axel Reimann, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, eröffnet. Bezogen auf das Rahmenthema hob Dr. Reimann zwei Trends hervor: einerseits das wachsende Informationsbedürfnis der Rehabilitanden und andererseits die Vernetzung des Rehabilitationsprozesses über Informationstechnologien. Viele Patientinnen und Patienten informierten sich inzwischen im Internet über medizinische Sachverhalte. Für Ärzte und Therapeuten stellten sich dabei neue kommunikative Herausforderungen. Die Rehabilitationseinrichtungen könnten über tele-rehabilitative Angebote, wie zum Beispiel telefonische Nachbetreuung und internetbasierte Chatgruppen, das Nachsorgespektrum erweitern. Letztlich gehe es um eine verbesserte Nachhaltigkeit der Rehabilitationsleistungen.Prof. Schwartz, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover, stellte in seinen Überlegungen zur Zukunft unseres Gesundheitswesens und den Perspektiven der Rehabilitation aktuelle Megatrends dar. Dabei nannte er zunächst die Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung, die unter anderem zu einer zunehmenden betriebswirtschaftlichen und damit effizienzorientierten Steuerung der ärztlichen und pflegerischen Prozesse führe. Es gehe aber auch um das verstärkte Vordringen privaten Kapitals gegenüber der Finanzierung aus öffentlichen Mitteln. Die Entwicklung neuer Technologien und Behandlungsverfahren wird nach Prof. Schwartz zu einer weiteren Kostenausweitung führen. Daneben sieht er einen Trend zur Verwissenschaftlichung der Medizin, die sich unter anderem in einer Akademisierung der Ausbildung für medizinische Tätigkeiten, wie Krankenpflege und Physiotherapie ausdrücke. Analog zu anderen Bereichen erwartet Prof. Schwartz, dass die Konsumenten als Informationsadressaten und Entscheider vermehrt in den Mittelpunkt rücken und damit die Position der Patienten gestärkt werde.

Für die Rehabilitation sieht Prof. Schwartz einen weiter steigenden Bedarf, der sich - neben dem demografischen Wandel - einerseits aus indikationsspezifischen Entwicklungen (unter anderem Zunahme psychischer Erkrankungen) und andererseits aus der Erhöhung des Renteneintrittsalters begründe. Eine höhere Effizienz der Rehabilitationsleistungen sei über eine weitere zielgruppenspezifische Ausgestaltung zu erreichen, bei der die Balance zwischen notwendiger Individualisierung und wissenschaftlich gut begründeter Standardisierung eingehalten werden müsse.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahl plädierte Prof. Schwartz dafür, nicht allein ökonomische Fragen und die Finanzierbarkeit zu betrachten, sondern die Gesundheitsversorgung als Investition in eine kreative und leistungsbereite Bevölkerung zu sehen, die einen gleichwertigen Stellenwert besitze, wie Bildung oder Verkehrsinfrastruktur. In diese Perspektive ordnete der Plenarreferent auch die Rehabilitation ein.

Im Rahmen seines Plenarvortrages zeigte Prof. Greitemann, Ärztlicher Direktor der Klinik Münsterland in Bad Rothenfelde, wesentliche zukünftige Entwicklungsfelder aus Sicht eines Rehabilitationsklinikers auf. Die Rehabilitationsmedizin befinde sich in einem stetigen Wandel. Anpassungen an sich in den letzten Jahren ständig verändernde Rahmenbedingungen, gesetzliche Vorgaben, Anforderungen aus Qualitätssicherungsprogrammen und Benchmarking-Prozessen, Reaktionen auf Veränderungen in der Akutmedizin und Forderungen nach verstärkter Nachsorge bedingten eine hohe Flexibilität der Rehabilitationseinrichtungen.

Durch die Einführung der DRG-Fallpauschalen in den Krankenhäusern und den damit verbundenen kürzeren Verweildauern, kämen Patienten früher und in reduziertem Allgemeinzustand in die Reha. Dies führe zu zusätzlichen Belastungen sowohl für die Patienten als auch für die Reha-Einichtungen, die ihre Konzepte entsprechend anpassen müssten. Als insgesamt sinnvollen konzeptuellen Ansatz bewertete Prof. Greitemann die Reha-Leitlinien der Deutschen Rentenversicherung. Für die Reha-Einrichtungen gehe es darum, diese Reha-Therapiestandards praktisch umzusetzen. Dabei sei vor allem wichtig, den Rehabilitanden über die Behandlungsansätze zu informieren und beispielsweise durch die gemeinsame Benennung von realistischen Zielen in den Reha-Prozess einzubinden. Partizipative Reha-Zielsetzungen seien, so Prof. Greitemann, ein wichtiger Baustein um die Arzt-Patient-Interaktion zu verbessern und somit auch den Erfolg der Rehabilitation zu erhöhen. Generell solle der Arzt-Patient-Beziehung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, da die Zufriedenheit der Rehabilitanden aber auch der Ärzte von einer gelungenen Interaktion abhänge.

Erfolgsversprechende Ansätze seien auch in einer verstärkt beruflich ausgerichteten bzw. berufsbegleitenden Rehabilitation zu sehen. Die Einführung von Fallgruppen könne vor allem zu einer bedarfsorientierten Rehabilitation und zur verbesserten Steuerung der Ressourcen beitragen. Fallgruppen dürften aber nicht zu einem erhöhten Verwaltungs- beziehungsweise Dokumentationsaufwand führen und sollten nicht als Instrument zur Kosteneinsparung verstanden werden. Generell gehe es darum, resümierte Prof. Greitemann, durch frühzeitiges Erkennen von Trends flexibel auf die wachsenden Anforderungen zu reagieren; letztlich sei dies den Rehabilitationseinrichtungen bisher immer gelungen.

Prof. Carsten Schultz, Juniorprofessor für Management von Dienstleistungsinnovationen und Technologietransfer an der Technischen Universität Berlin, unterstrich ebenfalls, dass stationäre Einrichtungen vor großen Herausforderungen stehen, die insbesondere aus sinkenden Budgets bei gleichzeitig steigenden Qualitätsansprüchen und damit einhergehend verstärktem Wettbewerb resultierten. Diesen Anforderungen begegneten beispielsweise Krankenhäuser mit neuen Versorgungsangeboten und optimierten Prozessen. Die notwendigen Veränderungen seien oft komplex und bedürften der Mitwirkung verschiedener Berufsgruppen und externer Partner. Die Umsetzung derartiger Veränderungen sei daher eine der zentralen aktuellen Herausforderungen des Managements.

Im Rahmen seines Beitrages ging Prof. Schultz anhand einer aktuellen Studie, deren Ergebnisse erstmalig auf dem Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquium präsentiert wurden, der Frage nach, wie Krankenhäuser ihre Innovationsfähigkeit aktiv beeinflussen können. Die Ergebnisse zeigten insbesondere die Zusammenarbeitsprobleme zwischen den Berufsgruppen auf, aber auch die hohe Varianz zwischen den jeweiligen Innovationsportfolios der befragten Häuser. Priorität habe für die Krankenhäuser zurzeit unter anderem die Bildung interdisziplinärer Fachzentren, die Erweiterung des Einzugsgebietes, die Verbesserung der Hotelleistungen sowie die Einrichtung einer interdisziplinären Notaufnahme und fachübergreifender Diagnostik.

Neben einer Reihe weiterer Befunde unterstrichen die Ergebnisse, so Prof. Schultz, die Bedeutung der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen (kaufmännisch, ärztlich und pflegerisch). Ferner existiere eine positive Wirkung von Klarheit der Strategie sowie ausgeprägter Projektmanagement-Kompetenz auf die Veränderungsfähigkeit von stationären Einrichtungen. An den Ergebnissen könnten und sollten sich die verantwortlichen Mitarbeiter in den stationären Einrichtungen orientieren und geeignete organisatorische Rahmenbedingungen zur Steigerung der Veränderungs- und Innovationsfähigkeit schaffen. Eines sei sicher, betonte Prof. Schultz in seinem Fazit: Veränderungsdruck und -potentiale nähmen weiterhin zu und langfristig wirtschaftlich sowie medizinisch erfolgreich seien Einrichtungen, die die notwendigen Veränderungsprozesse erfolgreich bewältigen. Deshalb lohne es sich, die Innovationsfähigkeit von stationären Einrichtungen gezielt zu verbessern.

Die Reha-Forschung als Innovationsmotor beleuchtete Dr. Buschmann-Steinhage, Leiter des Bereichs Reha-Wissenschaften der Deutschen Rentenversicherung Bund. In seinem Plenarvortrag beschäftigte er sich zunächst mit dem Förderschwerpunkt "Chronische Krankheiten und Patientenorientierung". Mit diesem Förderprogramm sei erstmalig eine gemeinsame Forschungsinitiative der Bundesministerien für Bildung und Forschung (BMBF), für Gesundheit (BMG) sowie für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Deutschen Rentenversicherung, der Spitzenverbände der Krankenkassen und des Verbands der privaten Krankenversicherung gelungen. Der Förderschwerpunkt sei ein Beispiel für Forschung, die zur Innovation in der Rehabilitation, aber auch im Gesundheitswesen beitragen soll und auf eine Optimierung der Versorgungsgestaltung, unter anderem durch innovative Interventionen zur Stärkung der Patientenorientierung, ziele.

In der ersten Förderphase würden 41 Projekte durchgeführt. Für sie stünden zwischen 2008 und 2011 insgesamt 10,8 Mio. Euro zur Verfügung. Drei Themenfelder der Patientenorientierung würden angesprochen: Gezielte Patienteninformationen, effiziente Schulungsprogramme für chronisch kranke Menschen sowie die partizipative Gestaltung der Versorgung. Hierzu würden Konzepte entwickelt und deren Wirksamkeit evaluiert. Von besonderem Interesse seien die Auswirkungen der untersuchten Interventionen auf den Krankheitsverlauf sowie auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben.

Mehrere Projekte versuchten durch neue Wege die Nachhaltigkeit der medizinischen Rehabilitation und ihrer Ergebnisse zu steigern. In der Reha-Nachsorge könnten die Betroffenen über Kontakte mit ihren Therapeutinnen und Therapeuten via E-Mail oder Telefon "bei der Stange gehalten" und bei Problemen unterstützt werden. Eine andere Möglichkeit biete das Internet: Statt zu einer - oft nicht oder nur schwer erreichbaren - Nachsorgegruppe zu fahren, hielten Patientinnen und Patienten, die sich aus der Reha-Klinik kennen, Kontakt zu ihren Behandlern, indem sie sich einmal im Monat ähnlich einer Telefonkonferenz online in der Gruppe austauschten. Auf dem PC-Bildschirm könnten sie dabei ihre Therapeuten "live" sehen und die Diskussion könne mit Bildern und Diagrammen unterstützt werden.

Nach Abschluss der laufenden Forschungsprojekte gehe es darum, die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Ein effizientes und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem brauche die möglichst schnelle Transformation von einschlägigen Forschungsergebnissen in echte Innovationen. Andererseits bräuchten Forschungsergebnisse und darauf basierende Leitlinien oft Zeit, bis sie als Innovationen umgesetzt bzw. befolgt würden. Dr. Buschmann-Steinhage betonte, dass ohne Veränderungsbereitschaft und ohne kompetente Unterstützung innovative Ansätze nur selten erfolgreich seien.

Dienstag, 23. Februar 2010

18. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium vom 9.3. - 11.3.2009 in Münster

Montag, 22. Februar 2010

Der Einkaufsmanager-Index - Die Indikatoren im Januar

Die Indikatoren im Januar

Der Markit/BME Einkaufsmanager-Index (EMI) ist ein monatlicher Indikator zur Vorhersage der Konjunkturentwicklung. Glaubt man ihm, ist die Krise endgültig durch. Nach der vierten Steigerung in Folge erreicht er mit 53,7 den höchsten Wert seit März 2008. Grund dafür sind ein deutlicher Zuwachs beim Auftragseingang und bei der Produktion vor allem beim Export. Dazu passend verzeichnete den deutlichsten Anstieg der Teilindex für Vorleistungs- und Investitionsgüterproduzenten. Großunternehmen und KMUs in diesem Bereich konnten so viele Neuaufträge wie seit 3 Jahren nicht mehr einbuchen. Schuld sind die leeren Lager der internationalen Kunden, eine starke Nachfrage aus den Exportmärkten, insbesondere China und das wiedergefundene Vertrauen der Kunden.

Weniger günstig sieht die Situation bei den Preisen aus. Während die Einkaufspreise in den letzten Monaten insgesamt stiegen gaben die Verkaufspreise nach. Wegen des starken Konkurrenzdrucks kam es bei Investitionsgütern zu Preisabschlägen. Auch der Beschäftigtenabbau ging im Januar rasant weiter. Trotz des Plus an Aufträgen fielen besonders im Investitionsgüterbereich viele Stellen weg.

Die Klinik als Marke: Schluss mit dem Einheitsbrei

Die Klinik als Marke: Schluss mit dem Einheitsbrei

Von Alexandra Schramm

Die Charité und das Universitätsklinikum Eppendorf sind zwei der wenigen Akteure am deutschen Klinikmarkt, die von Patienten als Marke wahrgenommen werden. Die Markenbildung ist für Kliniken - aber auch Praxen - eine große Herausforderung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass drei von vier Kliniken ihr Angebot für austauschbar mit anderen Häusern halten, wie eine Studie zeigt.

Niedergelassene und Kliniker können gleichermaßen neidisch auf sie blicken: Google, Microsoft und Coca Cola. Die drei haben es geschafft: Sie stehen an der Spitze des Markenwert-Rankings und sind somit die teuersten Marken der Welt. Von dieser Bekanntheit können Kliniken -und auch Arztpraxen - nur träumen, wenn es um den eigenen Marktauftritt geht. Dass man mit Träumen allein nicht weiterkommt, hat sich bei den Akteuren im Gesundheitswesen aber schon herumgesprochen. Die Markenbildung in der Gesundheitswirtschaft ist in Bewegung.

Zugegeben: Krankenhäuser wie Arztpraxen haben es nicht gerade einfach, sich ein positives Markenimage aufzubauen. Denn Marken funktionieren auf emotionaler Ebene. Und die Assoziation mit einem Krankenhaus oder einer Praxis ist überwiegend mit negativen Begriffen besetzt wie Krankheit, unangenehmer Geruch, Schmerz und sogar Tod. Die einzigen positiv verknüpften Merkmale sind hier Hilfe und Heilung.

Doch der Wettbewerbsdruck zwingt vor allem Kliniken zum Handeln - Patienten müssen gebunden und neue gewonnen werden. 98,9 Prozent der Krankenhäuser sind der Meinung, dass der Wettbewerb in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat, so ein Ergebnis der neuen Studie "Markenbildung in der Gesundheitswirtschaft" der Fachhochschule Flensburg und der Personalberatung Gemini Executive Search.

Markenbildung beruht auf unverwechselbarer Identität

75,3 Prozent der teilnehmenden Kliniken meinen, dass ihre Häuser und deren Leistungen zum jetzigen Zeitpunkt durch ein anderes in der Umgebung liegendes Krankenhaus ersetzbar seien. Das könnte sich ändern - mit einer langfristig angelegten Strategie zum Markenaufbau und zur Differenzierung. "Markenbildung ist ein Prozess, bei dem ein Unternehmen, ein Produktname oder ein Image zum Synonym für positive Eindrücke wie Vertrauen, hohe Qualität oder eine bestimmte Leistung steht", erläutert Professor Roland Trill von der Fachhochschule Flensburg. "Eine moderne Marke sollte Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit ausstrahlen."

Doch bis der Markenaufbau soweit ist, braucht es seine Zeit: 17,1 Prozent der Kliniken rechnen mit ein bis drei Jahren, 52,4 Prozent mit drei bis fünf Jahren und 28 Prozent sogar mit fünf bis zehn Jahren. Um als Marke erkannt zu werden, benötigt jedes Unternehmen eine eigene, unverwechselbare Identität, die Corporate Identity. Erstaunlicherweise sehen sich bereits 70 Prozent der Krankenhäuser als Marke. "Wohl ist den Unternehmen zuzurechnen, dass sie eine spontane Wiedererkennung bei den Patienten erzielen, doch das zum Markenstatus gehörende Vertrauenspotenzial weisen die meisten davon noch nicht auf", meint Studienleiter Trill. Geschafft hingegen haben es beispielsweise die Mayo Clinic aus den USA und in Deutschland die Charité Berlin sowie das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE).

"Wenn ein Krankheitsbild sofort mit einer bestimmten Klinik assoziiert wird, dann hat die Marke ihre volle Wirkung entfaltet", sagt Trill. Die private Martini-Klinik auf dem UKE-Gelände müsste demnach sofort mit der Indikation Prostatakarzinom in Verbindung gebracht werden. Denn sie hat sich darauf spezialisiert und bereits einen guten Ruf etabliert: 70 Prozent der Patienten kommen nicht aus Hamburg und nehmen den Weg für die dortige Behandlung aus ganz Deutschland auf sich. Trotz dieses Erfolges bekennt Professor Jörg Debatin, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE: "Auch wir stehen noch am Anfang. Denn Markenbildung ist ein langjähriger Prozess." Kliniken sollten in Etappen vorgehen: Als Erstes müsse das Markenbild konkretisiert werden. Dabei geht es um Fragen wie "Was können wir besser als die anderen?" oder "Was ist unser Alleinstellungsmerkmal?". Das Ergebnis sollte dann zuerst nach innen transportiert und verfestigt werden, bevor es an die Öffentlichkeit getragen wird. "Nach unseren Erfahrungen ist das Wort ‚Marke‘ bei den Mitarbeitern häufig negativ besetzt", so Debatin, "daher nennen wir es lieber Profil."

Mitarbeiter sind Fundament des Markenaufbaus

Die Mitarbeiter sind die entscheidende Stellschraube im Markenaufbau. Sie haben täglich Patientenkontakt und einen großen Einfluss auf die Patientenzufriedenheit und damit auf die Bindung und Weiterempfehlungsabsicht. Daher ist es wichtig, dass sie sich mit dem gegebenen Markenversprechen identifizieren und motiviert bei der täglichen Arbeit sind. Das funktioniert nur, wenn das Klinikpersonal selbst zufrieden ist. So bekennen auch 97,6 Prozent der befragten Kliniken: "Ohne unsere Mitarbeiter können wir unsere Leistungsversprechen gegenüber den Kunden nicht halten."

Die Studie im Überblick

Die Studie "Markenbildung in der Gesundheitswirtschaft" wurde gemeinsam von der Fachhochschule Flensburg und der auf die Direktansprache spezialisierten Personalberatung Gemini Executive Search durchgeführt. Im Oktober 2008 wurden deutschlandweit 600 Krankenhäuser (mit öffentlichen, freigemeinnützigen oder privaten Trägern) befragt. 85 Fragebögen wurden zurückgesandt (Rücklaufquote von 14,2 Prozent). Mit 52,9 Prozent waren Krankenhäuser im städtischen Umfeld vertreten. Mit 24,7 Prozent beteiligten sich Kliniken in Ballungszentren und 38,8 Prozent sind im ländlichen Bereich tätig. 42,4 Prozent der teilnehmenden Krankenhäuser weisen mehr als 800 Betten auf und ebenfalls 42,4 Prozent mehr als 1500 Mitarbeiter. (mbmed)

Im OP: Tupfer, Skalpell, Twitter - Medizin - Wissen

Im OP

Tupfer, Skalpell, Twitter

Von Nicola Kuhrt

15. Februar 2010 "Der Arzt kontrolliert jetzt die Blase auf Löcher." Es ist der 31. August 2009, 7.49 Uhr. Die erste Operation, die über das Echtzeitmedium Twitter übertragen wird, ist beinahe beendet. Der Patientin Monna Cleary wurde die Gebärmutter entfernt, nahezu live im Operationssaal dabei sind aber nicht nur ihre engsten Angehörigen. Rund 700 Menschen verfolgen den Eingriff im St. Luke's Hospital im amerikanischen Bundesstaat Iowa.

Während zwei Chirurgen die 70-Jährige operieren, dokumentiert die Pressesprecherin Sarah Corizzo jeden einzelnen Arbeitsschritt. Ihren Laptop hat sie gleich neben der sterilen Zone des Operationsraums aufgebaut. Informationen wie "Der Chirurg bekommt neue Handschuhe" oder "Die Gebärmutter ist draußen" gehen so um die Welt. Insgesamt verschickt Corizzo über 300 Kurznachrichten, Tweets genannt. Neugierige können sich das entfernte Organ auch gleich anschauen, den Link zum Foto gibt es inklusive. Fragen aus der Internetgemeinde beantwortet die Pressesprecherin natürlich umgehend: Als es hieß, "Jetzt wird das Peritoneum geöffnet", wollten einige wissen, was das denn um Himmels willen sei. "Die Bauchfelldecke", schrieb Corizzo prompt.

Alles in Echtzeit

Besonders in solchen Momenten habe sie gewusst, dass die Twitter-Operation ihren Zweck erfüllt, sagt die Pressesprecherin heute: Interessierten anschaulich machen, wie Operationen ablaufen, Ängste abbauen. Das St. Luke's habe sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem die Videoübertragung einer Operation von vielen Beobachtern als zu intensiv erlebt wurde.

Zufrieden mit der Twitter-Aktion ist auch die Familie von Monna Cleary; die alte Dame hatte zuvor in die Aktion eingewilligt. "Wir bekommen in Echtzeit Informationen, anstatt im Wartezimmer zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert", sagt Joe Cleary, Sohn der zumindest kurzfristig berühmten Patientin. Zusammen mit seinem Bruder und seinen zwei Schwestern verfolgte er die Operationen im Wartezimmer am Laptop. Mit dem Tweet "An die Familie: Ihr geht es gut. Ihr werdet sie gleich sehen", endete die Live-Übertragung. Ein paar Tage später konnte Monna Cleary nach Hause entlassen werden.

Zum Thema

Das St. Luke's Hospital ist nicht das einzige Krankenhaus in den Vereinigten Staaten, das Operationen über die Plattform Twitter öffentlich macht. Zum Beispiel twittert auch das Henry Ford Hospital in Detroit, eine Kinderklinik in Dallas dokumentierte auf diese Weise die Nierenspende eines Vaters für dessen Sohn.

Schneiden, nicht reden

Wenn Hartwig Bauer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, von diesem OP-Gezwitscher hört, empfindet er "großes Unbehagen". Auf ihrer Jahrestagung für Patientensicherheit warnte die Gesellschaft vergangene Woche denn auch eindringlich vor solchen Vorhaben. "Die zeitnahe Information von Angehörigen ist natürlich wichtig", räumt Bauer ein, aber die erfolge besser im Anschluss an einen Eingriff. "Während einer Operation stört zusätzliche Kommunikation. Das Personal soll sich ganz auf den Patienten konzentrieren."

Während einer Operation sollte generell so wenig wie möglich geredet werden, lautet eine Regel. Einerseits, um die Operateure nicht abzulenken, andererseits, um das Infektionsrisiko für den Patienten zu minimieren. Dass Nachrichten über plötzlich auftretende Komplikationen den Angehörigen helfen würden, bezweifelt Bauer. "Und wie sieht es mit der Gewährleistung des Datenschutzes aus?"

Zumindest in diesem Punkt gibt der Fachanwalt Wolf Constantin Bartha Entwarnung: "Wenn der Patient die Übertragung erlaubt, liegt keine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht vor", sagt der Experte für Medizinrecht. Doch auch er hat Bedenken: "Unklar ist, unter welchen Umständen der Patient eingewilligt hat. Aus freien Stücken oder weil er vielleicht dachte, er wird sonst nicht behandelt?" Bartha rät davon ab, aus dem Operationssaal zu twittern. Geht etwas schief, könnte der Patient in einer juristischen Klage schnell den Vorwurf der Unachtsamkeit erheben.

Lerngruppe bei Facebook

Derzeit plant offenbar noch keines der rund 2000 Krankenhäuser in Deutschland einen solchen Schritt. "Das ist grober Unfug", heißt es etwa am Klinikum Augsburg. Chefarzt Edgar Mayr vermutet hinter dem amerikanischen Trend gar "die reine Darstellungssucht mancher Ärzte"; der Nutzen für Angehörige sei gleich null. "Twitter? Was ist das denn?", fragt die Sprecherin einer großen deutschen Krankenhauskette.

Aber es muss ja nicht gleich eine Twitter-Operation sein. Dass die Revolution des Internets längst die Art und Weise der medizinischen Information verändert hat, ist nicht zu leugnen. Allein die vielen Gesundheitsportale und Foren haben dazu beigetragen: "Patienten informieren sich heute umfassend, bevor sie zum Arzt gehen. Sie scheinen dann beinahe mehr zu wissen als der behandelnde Arzt", berichtet der Kinderarzt Kai Sostmann von der Berliner Charité.

Sostmann entwickelt mit seinen Studenten - via Twitter, über eine eigene Lerngruppe bei Facebook und im direkten Austausch über seinen Blog - gerade eine virtuell abrufbare Online-Schulung für chronisch kranke Patieten. Das Projekt soll zeigen, wie "gute" von "schlechten" medizinischen Informationen im Netz unterschieden werden können.

Twitter für Patienten

Die Allgegenwart von sozialen Netzen steht zunehmend auch im Mittelpunkt von Kongressen und Tagungen. "Healthcare meets Social Media" hieß es etwa im Jahr 2009 auf der re:publica in Berlin. Wie lassen sich die Chancen virtueller Netzwerke, beschleunigt durch mobile Zugangsgeräte wie iPhone und Co., für eine neue Kommunikation zwischen Arzt und Patient am besten nutzen? Und wo liegen die Risiken?

Am Klinikum der Universität München will man mit gutem Beispiel vorangehen. Hier heißt es zwar einerseits ganz klar: "Entweder wird operiert oder kommuniziert." Aber das Haus setzt andererseits immer häufiger auf Audio- und Video-Podcasts, zudem wird fleißig getwittert. "Wir berichten kontinuierlich aus unseren Kliniken, veröffentlichen Stellenanzeigen oder verweisen auf aktuelle Termine", sagt der Klinikumsprecher Philipp Kreßirer. Mit Erfolg: Die Twitter-Seite der Klinik hat viele Fans. Kreßirer hat für Fachärzte bereits Unteradressen angelegt, über die sie etwa mit Diabetes-Patienten kommunizieren.

Auch das ungleich kleinere St.-Marien-Krankenhaus in Siegen ist in Sachen Social Media äußerst aktiv. Hier twittert Pressesprecher Christian Stoffers; Patienten, die das ebenfalls möchten, erhalten den nötigen Zugang. Aktuell berichtet ein 22-jähriger Patient, bei dem eine Leukämie festgestellt wurde, über seine Erfahrungen. "Eine moderne Form, mit der eigenen Krankheit umzugehen", findet Stoffers.

Dreißig Krankenhäuser twittern schon

Derart vernetzt sind noch die wenigsten der deutschen Krankenhäuser, die sich ebenfalls bei Twitter angemeldet haben; zurzeit dürften es rund dreißig sein. Meist sind ihre Tweets sehr zurückhaltend formuliert und damit leider auch uninteressant: "Klinikums-Verwaltungsrat verabschiedet Eckpunktepapier zur Errichtung einer Universitätsklinik" - das will kein Follower wissen. Mit nur einem Beitrag pro Monat ist außerdem die Frequenz zu gering, um einen Kreis Interessierter anzulocken, geschweige denn eine echte Kommunikation zustande zu bringen.

Ingo Horak versteht dieses passive Verhalten nicht. Der Gründer des bei Medizinern wenig beliebten Bewertungsportals "docinsider.de" schätzt den Anteil der twitternden Ärzte in Deutschland derzeit unter ein Prozent. "Für viele ist das Internet immer noch Teufelswerk." Dabei biete gerade der offene Austausch mit Patienten einen echten Wettbewerbsvorteil: "Jeder Follower bei Twitter ist doch ein potentieller Kunde für den Arzt."

Einen Grund für die Zurückhaltung deutscher Mediziner, glaubt Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, zu kennen: "Lange Jahre wurde den Ärzten eingeimpft, bloß nichts über das Internet zu machen. Das hat viele von ihnen nachhaltig geprägt."

Ein aktualisierter Praxisleitfaden der Bundesvereinigung soll nun zusammenfassen, was bei der Arbeit mit dem Internet zu beachten ist. Er erscheint in der kommenden Woche. Und zum ersten Mal nicht nur in gedruckter Form, sondern auch jederzeit virtuell abrufbar - und dazu noch als Podcast.

Text: F.A.S.

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 2010.

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte erwerben

Samstag, 20. Februar 2010

Ein Krankenhaus ist keine Fabrik - Push - CeBIT

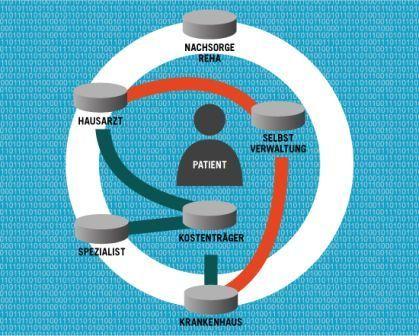

Immer wieder wird über einzelne Themen des Gesundheitswesens diskutiert. Selten wird dabei jedoch das gesamte Bild betrachtet. Gelegentlich tauchen in den Diskussionen, neben der üblichen Kostendebatte, auch Vorschläge für mehr oder neue Informationstechnik im Gesundheitswesen auf. Inzwischen gibt es sogar einen Begriff dafür: eHealth, das elektronische Gesundheitswesen. eHealth beschreibt die Digitalisierung der Prozesse, vor allem die elektronische Datenübertragung ohne Medienbrüche im Gesundheitswesen. "Es geht hier um den sicheren und strukturierten Austausch von Informationen zwischen Patienten, Ärzten, Apotheken und Krankenkassen", erläutert Wolfgang Dorst, Vorstandsvorsitzender des BITKOM-Arbeitskreises eHealth.

"Das Gesundheitswesen steht vor einem enormen Investitionsstau", erklärt Dorst. "Rund 50 Milliarden Euro müssten investiert werden. Jährlich kommen fünf Milliarden Euro hinzu. Dieses Geld könnte für neue Geräte, aber auch für Personal und IT-Infrastruktur verwendet werden." Benötigt wird dafür Geld, das im Moment nicht vorhanden ist. Hintergründe für die steigenden Behandlungskosten sind die immer besser (aber auch teurer) werdende medizinische Versorgung und der demografische Wandel. Dorst ergänzt: "Andere Branchen haben gezeigt, wie man erfolgreich rationalisieren kann. Aber man darf ein Krankenhaus auch nicht wie einen Industriebetrieb betrachten, denn es geht immer um Menschen." Derzeit ist die IT im Gesundheitswesen vor allem durch Insellösungen charakterisiert, in denen regional die Überwindung von Sektorengrenzen versucht wird. Beispiele sind der elektronische Arztbrief, das heißt, der Informationsaustausch zwischen niedergelassenen Ärzten, die elektronische Patientenakte, die während eines Krankenhausaufenthalts angelegt wird, oder die elektronische Gesundheitskarte, mit der ein Mensch sein Leben lang medizinisch begleitet werden könnte. Dorst: "Mit solchen eHealth-Lösungen sollen nicht nur bestehende Prozesse verbessert, sondern auch neue Abläufe und Geschäftsmodelle etabliert werden."

eHealth - ein Teil der Problemlösung im Gesundheitswesen

Die gesellschaftliche Diskussion darüber, wie modern und eben auch wie teuer Medizin im 21. Jahrhundert sein darf, muss von der Politik angestoßen werden. Dorst ergänzt: "Die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Qualität und den Kosten in der Gesundheitsversorgung darf nicht mit der Frage nach dem solidarischen Prinzip vermischt werden."Wolfgang Dorst erläutert: "eHealth kann also nicht der Heilsbringer für das Gesundheitswesen sein. Aber eHealth kann ganz entscheidend mitwirken, die medizinische Versorgung zu verbessern, den bürokratischen Aufwand bei Ärzten und Kassen abzubauen und die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu gewährleisten. eHealth-Technologien können auf zwei Ebenen ihren Beitrag leisten. Als Instrument zur Optimierung von bestehenden Abläufen, zur Unterstützung von Entscheidungen und zur Erhöhung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Aber vielleicht noch wichtiger ist der Beitrag von Informationstechnologie als Grundlage von Innovationen im Gesundheitswesen - seien es Prozessinnovationen wie beispielsweise im Rahmen der Telemedizin, oder die Entwicklung von immer intelligenteren Medizinprodukten zur Verbesserung von Diagnose und Therapie. Im Zentrum steht dabei stets das Wohl des Patienten, der nicht zuletzt davon profitiert, dass sein Arzt - entlastet von bürokratischen Anforderungen - mehr Zeit für ihn hat."

Wo setzen eHealth-Lösungen an?

Ein Kernbereich von eHealth ist die Etablierung einer Infrastruktur, die die Geschäfts- bzw. Behandlungsabläufe im Gesundheitswesen unterstützt. Bei ihrer Entwicklung müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Industrielle Vernetzungslösungen können nicht ohne Weiteres vom Gesundheitswesen übernommen werden, weil hier zum Beispiel besonders strenge Datenschutzrichtlinien zu beachten sind. eHealth-Dienste wie die Patientenakte, Datenbanken für die Arzneimitteltherapiesicherheit oder die Kommunikationselemente wie Arztbrief oder Krankenhauseinweisung müssen zunächst entwickelt und in der Praxis erprobt werden. Für den BITKOM-Arbeitskreisvorstand Wolfgang Dorst ist klar: "Jeder Patient möchte schnell und bestmöglich behandelt werden. Die IT kann dabei nur helfen - dies aber in allen Bereichen."

Donnerstag, 18. Februar 2010

Marseille-Kliniken AG (MKAG) auf einen Blick

Marseille-Kliniken AG (MKAG) auf einen Blick

Die Marseille-Kliniken AG ist der führende börsennotierte Pflegeheimbetreiber in Deutschland. Die Schwerpunkte des Unternehmens sind die stationäre Altenpflege und die medizinische Rehabilitation mit einer Kapazität von rund 9.100 Betten. Die MKAG ist einziger echter Filialist und in 12 von 16 Bundesländern vertreten. Die Organisation wird zentral von der Hauptverwaltung in Hamburg aus gesteuert. Dadurch ist eine Expansion ohne organisatorische Engpässe möglich. Aktuell arbeiten rund 5.500 Mitarbeiter für die MKAG. Derzeit unterhält das Unternehmen 58 Senioreneinrichtungen - davon zwei Pflegeheime für Behinderte – sowie acht Einrichtungen für medizinische Rehabilitation und ein Akutkrankenhaus. Die Behandlungsschwerpunkte liegen in Psychosomatik, Orthopädie, Kardiologie und Onkologie. Die MKAG unterhält gemessen an Hotelkategorien 2-, 3- und 4-Sterne- Häuser. Regelmäßig erfolgt ein Rating durch den unabhängigen Finanzanalysten Standard & Poor‘s. Das Leistungsportfolio des Unternehmens wird ergänzt durch Dienstleistungen von spezialisierten Gesellschaften für die Bereiche Facility Management, Küche und Wäscheversorgung. Außerdem wurde das Kernsegment „Pflege” um den Servicebereich „Betreutes Wohnen” erweitert. Inzwischen versorgt das Unternehmen als Dienstleister in drei Gebäudekomplexen ältere Menschen in rund 880 Wohneinheiten.

Using SMS Services to Save Costs and Improve Hospital Efficiency

Wednesday, February 17, 2010

Using SMS Services to Save Costs and Improve Hospital Efficiency

Does this situation sound familiar to you?

You have booked a doctor’s appointment but due to unforeseen circumstances you cannot make the scheduled appointment time. This is not a major issue for an individual as they can simply book another appointment. However when you consider that this situation happens every day in every hospital around the world, it all adds up to a tremendous waste of resources.

For the hospital, these missed appointments have a significant impact on cost and performance levels. There is a cost associated with each missed appointment as the doctors, nurses, theatre staff etc. cannot easily be redeployed when it becomes obvious that the patient has not turned up. Ideally the hospital needs to rebook any cancelled appointments efficiently by rescheduling another patient into the timeslot. When you look at all of the missed appointments for all departments of an entire hospital over the course of a year, it is easy to begin to appreciate why this is such a problem.

Luckily, there is a straightforward cure – the use of SMS services. Hospitals can send SMS reminders to patients in advance, reminding them about the details of their appointment. The patient can then reply with a re-confirmation or rejection which will automatically update the data in the Health Information System. Having access to this information earlier means proactive action can be taken to book another patient into the free timeslot. Not only does this save money for the hospital but also gives patients a better overall service.

The latest advances in technology means that there are various mobile messaging services that can add value in the healthcare sector, for example:

- Patient reminders about upcoming appointments

- Allowing patients to reconfirm or to cancel appointments via SMS

- Vaccination reminders for parents

- Blood donor advertisements

- Enabling patients to send in medical records, e.g. blood sugar readings

- Reminders for certain medications

- Personalized medical newsletters

In the future these services will become commonplace but for now, there are a relatively small number of hospitals using this technology. It is my hope that in five to ten years time all hospitals will have embraced this new approach and we look back and think how did we ever cope without these services?

Donnerstag, 11. Februar 2010

Einkaufsmanagement im Krankenhaus

Die praxisorientierte Darstellung zeigt alle organisationsrelevanten Bereiche des Einkaufsmanagementes auf. Die Auswirkungen der derzeitigen Reduzierung der Budgets, die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen des Krankenhauses, die Notwendigkeit zur Straffung des Artikelsortiments, Organisationsunterstützung durch Datenverarbeitung sowie ablauforganisatorische Gesichtspunkte werden dargestellt.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Darstellung unterschiedlicher Methoden der Materialanforderung. Vom Belegverfahren über EDV-Kommunikation bis zum Einsatz von verschiedenen Varianten von Modulsystemen ist alles dargestellt. Warendisposition über Materialstands wird anhand eines OP-Protokolls und eines Instandhaltungsmanagements erörtert. Daneben werden auch Aspekte des Outsourcing diskutiert.

Prozesskostenrechnung und Prozessoptimierung im Krankenhaus: Eine Praxisanleitung in sieben Schritten: Amazon.de: Harald Kothe-Zimmermann: Bücher

- Taschenbuch: 171 Seiten

- Verlag: Kohlhammer; Auflage: 1., Aufl. (2. Februar 2006)

- Sprache: Deutsch

- ISBN-10: 3170175009

- ISBN-13: 978-3170175006

- Größe und/oder Gewicht: 22,2 x 15,2 x 1 cm

- Durchschnittliche Kundenbewertung: Noch keine Kundenrezensionen vorhanden: Schreiben Sie die erste!

- Amazon.de Verkaufsrang: Nr. 49.456 in Bücher (Die Bestseller Bücher)

Beliebt in dieser Kategorie:

Nr. 16 in Bücher > Business & Karriere > Kosten & Controlling > Kosten- & Leistungsrechnung Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?

Zukunft Krankenhaus: Überleben durch Innovation: Amazon.de: Jörg F Debatin, Mathias Goyen, Christoph Schmitz: Bücher

- Broschiert: 288 Seiten

- Verlag: Abw Wissenschaftsverlag; Auflage: 1 (6. September 2006)

- Sprache: Deutsch

- ISBN-10: 393607254X

- ISBN-13: 978-3936072549

- Größe und/oder Gewicht: 19 x 11,6 x 1,2 cm

- Durchschnittliche Kundenbewertung: 5.0 von 5 Sternen Alle Rezensionen anzeigen (2 Kundenrezensionen)

- Amazon.de Verkaufsrang: Nr. 41.394 in Bücher (Die Bestseller Bücher)

Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?

Modernes Krankenhausmanagement: Konzepte und Lösungen: Amazon.de: R. Salfeld, S. Hehner, R. Wichels: Bücher

Praxiswissen DRG. Optimierung von Strukturen und Abläufen: Amazon.de: Boris Rapp: Bücher

Mittwoch, 10. Februar 2010

Microsoft will Krankenhäuser erobert....

Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von Jens Dommel

Thema: Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von: Jens Dommel, Microsoft

Datum: 29.01.2009

Ort: Mercedes Benz-Center, München Video anzeigen...

Microsoft Amalga soll Klinikdaten intelligent vernetzen

Microsoft Amalga soll Klinikdaten intelligent vernetzen

So stellt sich Microsoft die IT im Krankenhaus vor. Auf der Medizin-IT-Messe ConhIT hat Microsofts Amalga seine Europa-Premiere gefeiert. Amalga wird als "Unified Intelligence System" angepriesen, das speziell für Krankenhäuser entwickelt wurde. Die ursprünglich als Kardiologie-Informationssystem entwickelte Software wird in zwei Varianten angeboten. Das Amalga Hospital Information System ist ein komplettes Krankenhaus-Informations-System (KIS), während mit Amalga RIS/PACS ein IT-System speziell für die Radiologie angeboten wird. Neben der Europa-Premiere von Amalga prüft Microsoft, wie seine Gesundheitsakte Health Vault auf dem euopäischen Markt angeboten werden kann.

Zur Premiere pries Graham Harrop, Europa-Direktor der Health Solutions Group von Microsoft Amalga als Software, mit der Krankenhäuser vom "Data Silo to Data Fusion" gelangen können. Sie könne sämtliche Daten eines Krankenhauses oder eines Klinikverbundes integrieren. Amalga wurde am Washington Hospital Center entwickelt und 2006 mitsamt dem Programmiererteam von Microsoft übernommen. Windows Server, das .NET-Framework, der Microsoft SQL Server und dem Biztalk Server sind die tragenden Komponenten des Systems. Mit Amalga möchte Microsoft in Deutschland vor allem bei Klinikverbänden punkten, in denen etwa das KIS von SAP läuft, aber nicht mit den bildgebenden Bereichen oder dem Laborbereich vernetzt ist. "Amalga löst die Daten aus dem bisherigen Nutzungskontext, sodass der Benutzer sie – so weit er das darf – frei kombinierenkann", heißt bei Microsoft.In den USA ist Amalga das Backend, dessen Daten nach Health Vault und Health Vault Search, den Microsoft-Gesundheitsakten, übergeben werden. In Großbritannien, wo Amalga in das National Health System (NHS) integriert werden soll, will Microsoft nach Aussage von Harrop ein Patienten-Frontend anbieten, das mit der NHS-Suchmaschine GoDoctor konkurrieren soll. In Deutschland dürfte Amalga im Asklepios Future Hospital in Barmbek zum Einsatz kommen. Dort hat Microsoft zusammen mit Hewlett-Packard die Lösung "Medical Interconnect" realisiert, eine medienbruchfreie Integration aller Geräte über den Biztalk-Server. (Detlef Borchers) / (Detlef Borchers) / (jk)

Vortrag von Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff - Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Thema: Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von: Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Datum: 29.01.2009

Ort: Mercedes Benz-Center, München Video anzeigen...

Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz - Vortrag von Dr. Rudolf Kösters

Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von Dr. Rudolf Kösters

Thema: Krankenhaus-Finanzierungs-Reformgesetz

Vortrag von: Dr. Rudolf Kösters

Datum: 29.01.2009

Ort: Mercedes Benz-Center, München Video anzeigen...

Rhön-Klinikum will zukaufen

08.02.10: Rhön-Klinikum will zukaufen

Der Klinikbetreiber Rhön-Klinikum AG ist nach der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr aktiv auf Akquisitionstour. „Wir führen zahlreiche Gespräche“, sagte Finanzvorstand Erik Hamann im Interview mit der „Börsen-Zeitung“ (Samstag). Überraschend sei, dass der Konzern inzwischen auch von Trägern freigemeinnütziger Krankenhäuser angesprochen werde. Das habe es bislang kaum gegeben. Rhön hatte im letzten Jahr 460 Millionen Euro eingesammelt, um sich für Privatisierungen zu rüsten.

Hamann sieht sich bei Übernahmen nicht unter Zeitdruck, rechnet aber fest damit, dass der Druck auf die Kommunen in der Konjunkturkrise wächst, sich von Häusern zu trennen. „Der Markt dreht nun zum Käufermarkt, wir dürften auf der Hälfte des Weges angekommen sein“, sagte der Finanzchef.

Studie: Globale Absatzmärkte der deutschen Medizintechnik Perspektiven und Prognosen 2020

Montag, 1. Februar 2010

Übersicht Landesbasisfallwerte 2005 bis 2010

26. Januar 2010Übersicht Landesbasisfallwerte 2005 bis 2010

Anbei stellt die DKG eine Übersicht (Stand:26.01.2010) der Landesbasisfallwerte 2005 bis 2010 zur Verfügung.

Download:

http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/50/aid/3281/title/UEbersicht_Landesbasisfallwerte_2005_bis_2010#

LBFW 2005_2010_Stand 260110 (pdf, 19 KB)